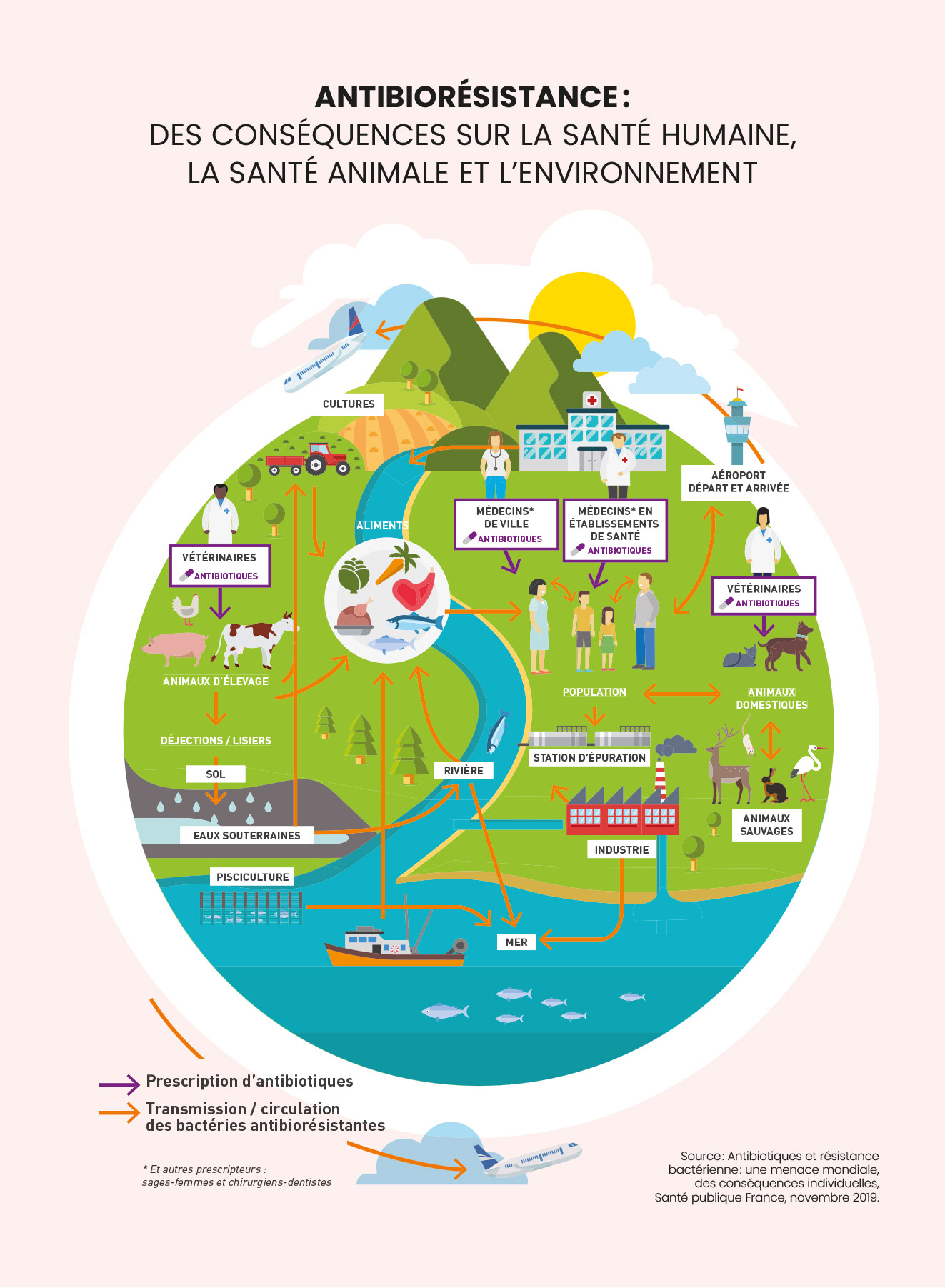

Cahier thématique n°20 - Lutte contre l’antibiorésistance, tous engagés

01. DES ANTIBIOTIQUES A L'ANTIBIORESISTANCE

État des lieux et chiffres clés

13/07/2022

Quelles sont les résistances les plus préoccupantes ?

Une vaste étude internationale (Murray CJL et al. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. Lancet 2022 ; 399 : 629-55.), portant sur les données de 204 pays en 2019, a montré que 70 % des décès attribuables à une infection échappant au traitement antibiotique ont pour origine une résistance aux fluoroquinolones (FQ) et/ou aux bêta-lactamines. Par ordre de fréquence décroissante, les six germes les plus fréquemment en cause sont Escherichia coli (E. coli), suivi par Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter baumannii et Pseudomonas aeruginosa, mais la situation varie d’un pays à l’autre et même d’une région à l’autre. Quelques données sur la situation en France…

-> La résistance bactérienne en soins de ville…

(Surveillance de la résistance bactérienne aux antibiotiques en soins de ville et en établissements pour personnes âgées dépendantes – Données 2019 et 2020 (Santé publique France, mission PRIMO).)

C’est E. coli qui est isolée dans 90 % des résultats des laboratoires de biologie médicale, notamment du fait de sa place prédominante dans les infections urinaires. Après des années d’augmentation de la résistance, on a constaté, en 2019, une tendance à la baisse ou, tout au moins, à la stabilisation :

- 3,3 % de résistance aux céphalosporines de troisième génération (C3G), contre 4,2 % en 2015 (Données PRIMO 2020);

- 11,8 % de résistance aux fluoroquinolones (FQ), contre 12,5 % en 2015 (Données PRIMO 2020).

Le pourcentage de souches productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (BLSE) a suivi ces tendances globales, même si des disparités régionales doivent être prises en compte.

-> … et en établissements de santé

(Surveillance de l’antibiorésistance en établissements de santé. Mission SPARES. Résultats 2019 et 2020)

Dans un contexte d’activité hospitalière grandement modifiée par la pandémie de Covid-19, les proportions de Staphylococcus aureus résistants à la méticilline (SARM) et d’entérobactéries BLSE ont, en 2020, confirmé les tendances à la baisse observées depuis 2016 :

- 14 % (Données SPARES 2020) de SARM , contre 14,9 % en 2019 (Données SPARES 2019) ;

- 8,3 % d’entérobactéries productrices de BLSE (8,5 % en 2019 (Données SPARES 2019), trois espèces représentant plus de 90 % des infections à entérobactéries BLSE : E. coli (44,6 %), Klebsiella pneumoniae (32,7 %), Enterobacter cloacae complex (15,3 %).

Les entérobactéries productrices de carbapénémase (EPC) font l’objet d’une surveillance particulière, dans la mesure où les carbapénèmes sont des antibiotiques de dernier recours et qu’il existe un risque de diffusion de ces bactéries, hautement résistantes, en médecine de ville. La proportion de ces EPC a été en augmentation constante depuis 2012. En 2020, cette proportion de 0,2 % reste difficile à interpréter du fait de la prise en charge de pathologies complexes, lors de la crise sanitaire. Toutefois, l’évolution des EPC semble relativement contenue (Jousset AB et al. Caractéristiques et évolution des souches d’entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC) isolées en France, 2012-2020. Bull Epidémiol Hebd. 2021 ; (18-19) : 351-8).

Évolution des consommations d’antibiotiques en santé humaine

La consommation des antibiotiques en soins de ville (Cavalié Ph et al., Évolution de la consommation d’antibiotiques dans le secteur de ville en France 2010-2020. Bull Epidémiol Hebd. 2021 ; (18-19) : 329-35) représente 92 % de la consommation totale en santé humaine. Elle est établie à partir des données du Système national des données de santé (SNDS) et est exprimée en nombre de doses définies journalières (DDJ) (La dose définie journalière correspond à une dose théorique pour une journée de traitement. Elle permet de traduire une quantité de médicaments en nombre de doses de traitement.), par millier d’habitants et par jour (méthodologie préconisée par l’OMS).

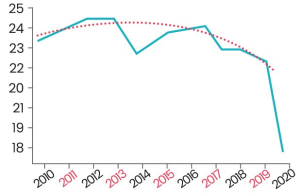

On note une stabilisation de la consommation d’antibiotiques, avec une tendance à la baisse depuis 2016, qui s’est accentuée en 2020 (voir encadré « Les chiffres clés de l’antibiorésistance »). Toutefois, cette diminution observée en 2020 doit être interprétée avec prudence, la pandémie de Covid-19 ayant fortement modifié les comportements (confinement, gestes barrières) et réduit le nombre de consultations médicales et de prescriptions.

Dans les établissements de santé, la consommation globale d’antibiotiques suit également une tendance à la baisse. Cependant, l’année 2020 n’a pas connu de réduction franche comme en ville. La part prise par les macrolides (azithromycine, principalement) et certains antibiotiques critiques à large spectre (carbapénèmes, par exemple) a été plus importante. Ceci pourrait être dû à la prise en charge de patients atteints ou suspects de surinfections bactériennes de pathologies liées au SARS-CoV-2.

Que retenir de la dernière décennie ?

Les résultats obtenus à la suite des différents plans gouvernementaux sont encourageants, tant en matière d’épidémiologie bactérienne que de consommation d’antibiotiques. Par rapport à d’autres pays européens, les situations d’impasse thérapeutique restent exceptionnelles. L’utilisation d’antibiotiques particulièrement générateurs de résistance ou de dernier recours selon la classification AWaRe de l’OMS (2021 AWaRe classification (WHO access, watch, reserve, classification of antibiotics for evaluation and monitoring of use) ne représente que 30 % de la consommation totale. Par ailleurs, la consommation d’antibiotiques par les animaux d’élevage destinés à la consommation humaine a été très nettement réduite, comme dans l’ensemble de l’Union européenne (UE).

La marge de progrès reste toutefois importante. La France se situe encore parmi les pays les moins économes pour l’utilisation des antibiotiques chez l’homme : 23e rang sur 27 pays européens (Antimicrobial Resistance in the EU/EEA-A One Health Response. ECDC briefing note 2022) !

Les chiffres clés de l'antibiorésistance

En France

- 125 000 patients développent, chaque année, une infection liée à une bactérie multirésistante.

- 5 500 décès par an attribuables à l’antibiorésistance en 2019.

Source : Cassini A et al. Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015. Lancet Infect Dis 2019 ; 19 : 56-66.

Dans le monde

- 1,27 million de décès par an attribuables à des infections à bactéries multirésistantes.

Source : Murray CJL et al. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019 : a systematic analysis. Lancet 2022 ; 399:629-55.

La consommation d’antibiotiques en France

- 23e/27. La France est l’un des pays européens les moins économes pour la consommation d’antibiotiques en santé humaine.

Source : Antimicrobial Resistance in the EU/EEA-A One Health Response. ECDC briefing note 2022.

- 92 % des antibiotiques ont été dispensés en ville en 2020, 8 % ont été utilisés en établissements de santé.

En France, une consommation moyenne en baisse, mais qui reste 30 % supérieure à la consommation globale moyenne en Europe.

Évolution de la consommation d’antibiotiques (dose définie journalière : DDJ) dans le secteur de ville, par année en France.

Source : Cavalié Ph et al. Évolution de la consommation d’antibiotiques dans le secteur de ville en France 2010-2020.

Bull Epidémiol Hebd. 2021 ; (18-19) : 329-35.

Grâce aux progrès effectués dans le monde agricole, la consommation moyenne d’antibiotiques rapportée à la biomasse est désormais plus importante chez l’homme que chez les animaux destinés à la consommation humaine.

Consommation d’antibiotiques chez l’homme et les animaux destinés à la consommation humaine, dans 27 pays de l’UE/EEE (moyenne pondérée en fonction de la population).

Source : ECDC, EFSA, EMA (2021).

Les antibiotiques critiques

Sur la base de la situation épidémiologique française, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) publie une liste (Liste des antibiotiques critiques. ANSM – Février 2016) d’antibiotiques dits critiques, répartis en deux catégories : antibiotiques particulièrement générateurs de résistances bactériennes et antibiotiques de dernier recours, qui sont essentiellement des spécialités de la réserve hospitalière.

Parmi les antibiotiques particulièrement générateurs de résistances, disponibles en ville, on retrouve :

- l’association amoxicilline-acide clavulanique ;

- les céphalosporines, en particulier les spécialités administrées par voie orale, les C3G et la ceftriaxone ;

- les fluoroquinolones.

Regard d’experts

Marie-Cécile Ploy,

pharmacien, professeure de microbiologie, cheffe du service de bactériologie-virologie, hygiène du CHU de Limoges

Après des années de dégradation, principalement du fait des SARM (Staphylococcus aureus résistants à la méticilline) et des entérobactéries BLSE, la situation épidémiologique de l’antibiorésistance s’est stabilisée en France. De même, la progression des EPC (entérobactéries productrices de carbapénémase), particulièrement surveillées, a été bien contenue. Ceci ne doit pas faire oublier que l’antibiorésistance est la cause de 5 500 décès par an dans notre pays, soit, rapporté à la population, un des taux de mortalité les plus élevés en Europe (19).

Parmi les nombreuses pistes de progrès qui s’ouvrent à nous, je retiendrai plus particulièrement ce dont la pandémie de Covid-19 a été le révélateur : la nécessité de ne plus travailler “en silo”. Tous les professionnels de santé doivent agir en interaction. Pour cela, il faut qu’ils disposent d’un socle commun de connaissances, avec l’aide des sociétés savantes qui mettent à disposition des outils pédagogiques, organisent des actions de formation médicale continue, facilitent l’accès aux dernières recommandations de bonne pratique…

La prise de conscience par le patient qu’il peut lui-même être acteur de cette lutte contre l’antibiorésistance constitue un autre défi : les pharmaciens peuvent y contribuer, que ce soit à l’officine, en laboratoire

de biologie médicale ou dans les services hospitaliers. Je reste convaincue que,

du fait de leurs compétences et leur proximité, ils ont un rôle primordial dans cette éducation au bon usage, appelée par les Anglo-Saxons “antibiotic stewardship” (20).

(19) Cassini A et al. Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015. Lancet Infect Dis 2019 ; 19 : 56-66. (20) Doron S, Davidson LE. Antibiotics stewardship. Mayo Clin Proc. 2011 ; 86(11) : 1113-23.

Regard d’experts

Jacques Guérin,

président du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires

Ces dernières années, l’interdépendance de l’homme, de l’animal et de l’environnement a suscité la montée en puissance de la notion “Une seule et même santé”, dont un exemple tangible est la lutte contre l’antibiorésistance. Les vétérinaires ont vite adhéré à cette définition, qui doit être partagée avec l’ensemble des professionnels de santé dont, au premier rang, les pharmaciens. Chez les animaux domestiques comme en santé humaine, les deux outils fondamentaux de cette lutte sont, d’une part, la surveillance des souches, déjà connues pour leur résistance, ou émergentes, et, d’autre part, le suivi des consommations d’antibiotiques. Pour l’épidémiosurveillance, l’action des laboratoires vétérinaires départementaux et celle des laboratoires d’analyse privés, dont ceux associés aux productions animales, sont fédérées au sein du réseau Résapath (21).

En ce qui concerne la consommation d’antibiotiques, l’Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV) (22) établit un état annuel détaillé des ventes qui donne une idée par espèce ciblée. Un nouvel outil, appelé “Calypso”, sera mis en place au début de 2023, sous l’égide du ministère chargé de l’Agriculture en collaboration avec l’Ordre national des vétérinaires : il intégrera une base de données centralisée et automatisée, pour la remontée des cessions d’antibiotiques, avec un degré de précision plus abouti.

En tant qu’acteurs du concept de santé globale, Une seule et même santé, et premier ayant droit du médicament vétérinaire, les pharmaciens contribuent à ce rôle de sentinelle, par les conseils donnés aux détenteurs d’animaux. L’animal de compagnie étant désormais assimilé à un “membre de la famille”, ils ont les connaissances et l’aptitude à communiquer, pour que les propriétaires fassent un bon usage des antibiotiques, voire ne tombent pas dans des pratiques alternatives néfastes.

(21) Réseau d’épidémiosurveillance de l’antibiorésistance des bactéries pathogènes animales.

(22) L’ANMV est intégrée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation et du travail (Anses).